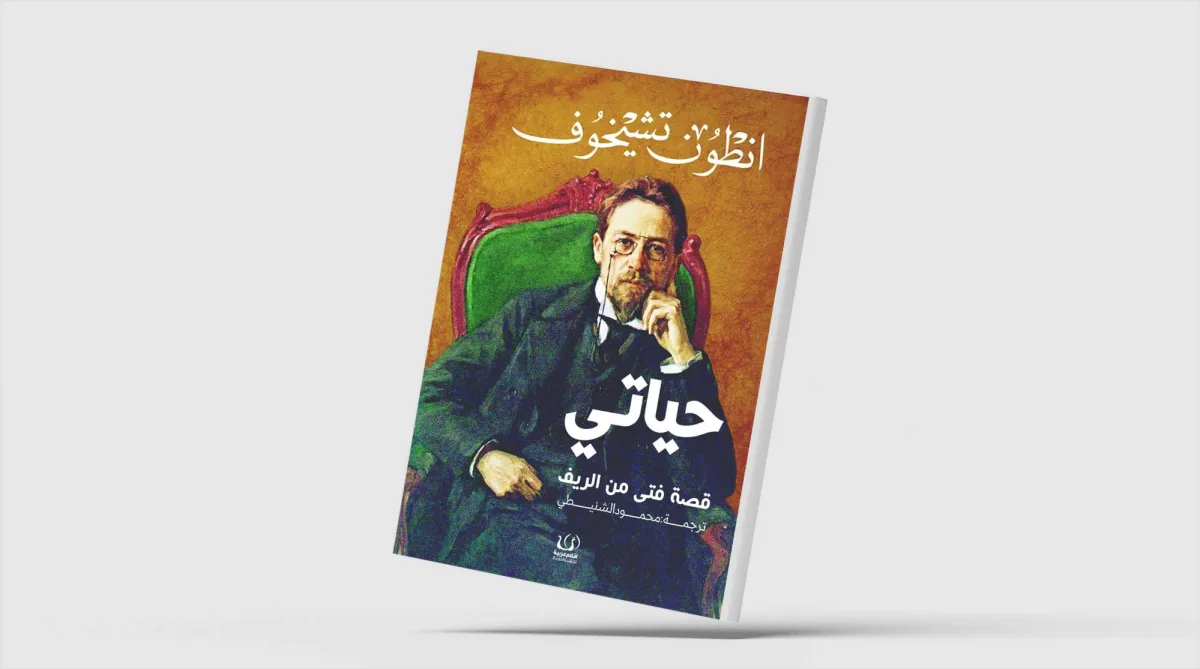

اشتهر الكاتب الروسي أنطون تشيخوف (1860 – 1904) بكونه أعظم كاتب قصة قصيرة على الإطلاق، كما أن إنجازاته في فن المسرح والرواية تضعه في قائمة تضم أكثر المبدعين حساسية ورهافة وانحيازاً للإنسانية، وهو ما يتجلى في رواية «حياتي» التي أنجزها في فترة وجيزة، وصدرت أخيراً طبعاً جديدة منها عن دار «أقلام عربية بالقاهرة»، ترجمة محمود الشنيطي.

تتناول الرواية قصة شاب متمرد يشعر بالنفور الشديد من المجتمع البرجوازي ويتمرد على تقاليد عائلته الثرية، حيث يخوض صراعاً مفتوحاً مع والده الذي يهدد بحرمانه من الميراث إذا لم يتخل عن فلسفته الشعبوية التي تؤمن بالعمل اليدوي. وبينما يريد الأب وظيفة ذات وجاهة اجتماعية لابنه، يريد الشاب وظيفة تحرره من الانتماء الطبقي للأسرة وتجعله يشق تجربته في الحياة متحرراً من وصاياها.

تعكس الرواية قوة تأثر تشيخوف بفلسفة تولستوي التي كانت تنادي بصنع التغيير الاجتماعي من خلال فكرة شديدة المثالية تتمثل في خلق مجتمع مستقل من «الفلاحين الذين ينعمون بالحرية والمساواة» وتنطلق من مبدأ سلمي مفاده أن عدم مقاومة الشر بالعنف هو وحده الذي يقود البشرية إلى استبدال قانون الحب بقانون العنف.

وتبرز الرواية جوانب متعددة من عبقرية تشيخوف الأدبية، منها قدرته على الإنجاز في وقت قصير، دون أن يأتي ذلك على حساب جودة النص، حيث كتب العمل في فترة وجيزة ما بين شهري فبراير (شباط) ويوليو (تموز) من عام 1896 لينشر في ثلاثة أعداد متوالية من الملحق الأدبي لإحدى المجلات الكبرى آنذاك. كما يعكس النص نوعية الصراعات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي سادت المجتمع الروسي في نهايات القرن التاسع عشر، ومهّدت للتغيرات الكبرى التي شهدها في القرن العشرين وأثرت على العالم بأسره. وتتجلى هنا براعة المؤلف في تحليل شخصياته نفسياً والنفاذ إلى أعماقها السحيقة والتعبير عن تناقضاتها المخيفة بسهولة ويسر.

ومن أجواء الرواية، نقرأ:

«كنت قد غيرت عملي تسع مرات منذ كبرت، وسبّب لي ذلك الأسف العميق، مهندس البلدية. كنت أنتقل من إدارة إلى أخرى. كان أبي جالساً على مقعده مغمض العينين حين أخبرته وكان وجهه يعبّر عن استسلام هادئ ويحاكي وجه ضارب أرغن عجوز؛ فهو نحيف جاف له زرقة لون اليمامة حيث يحلقه.

حين كنت أصغر مما أنا الآن، كان أهلي وأصدقائي يعرفون ماذا يفعلون بي. نصحني بعضهم بأن أتطوع في الجيش ونصحني آخرون بأن أمتهن الصيدلة، وآخرون بأن أشتغل بالبرق، ولكني الآن وقد بلغت الرابعة والعشرين ودبّ الشيب في صدغي وجربت الجيش والصيدلة والبرق، واستغرقت الفرص جميعاً لم يعودوا ينصحوني، بل أصبحوا يهزون رؤوسهم في حسرة.

اشتغلت في مكاتب حكومية مختلفة لا أكاد أعمل شيئاً. قيل لي إن ذلك عمل فكري ولم يكن عملي في المدرسة أو المكاتب يحتاج إلى جهد ذهني أو ذكاء أو استعداد خاص. كان آلياً خالصاً لا يقتضي ابتكاراً. احتقرت هذا النوع من العمل الفكري؛ لأنه كان مسوغاً لحياة الفراغ والبلادة التي يحياها أهله. كان من العبث أن أستمر في الجدل، فقد كان أبي يحب سماع صوته ولم يكن يقنعه غير آرائه ثم إن موقفه من العمل اليدوي لم يكن لإكباره الشعلة المقدسة بقدر ما كان لخوفه من أن أغدو أضحوكة المدينة حين أصبح عاملاً، فأندادي قد أنهوا دراساتهم من بعيد وبدأوا يشغلون مراكز مرموقة، فابن مدير بنك الدولة قد اصبح عضواً في إدارة الضرائب بينما أنا وحيد أسرتي: لا شيء.

أخذ أبي يحدثني عن بورودينو والشعلة المقدسة، وعن عمي وعن الشاعر المنسي الذي نظم منذ أمد بعيد شعراً رخيصاً أجوف، ويدعوني بالأبله الجاهل الأحمق دون أن يفهمني. وكنت رغم هذا كله مخلصاً في حبي لأبي وأختي. نشأت منذ الطفولة على أن أستطلع رأيهما فيما يُعرض لي وكان يرعبني أن أغضِب أبي فأراه يمتلئ عنقه بالدم أو يصاب بصدمة».